- トップページ

- トップメッセージ

- サステナビリティマネジメント

- 環境

- 社会

-

ガバナンス

ガバナンス

-

サステナビリティ関連データ

サステナビリティ関連データ

サステナビリティマネジメント

SCROLL DOWN

サステナビリティに関する考え方と推進体制

サステナビリティ基本方針

当社は「優秀な製品による社会への貢献」を経営理念として歩んでまいりました。それぞれの時代のニーズに応えて、各種荷役機械、建設機械、産業機械を開発して今日に至っております。当社のテクノロジーの軌跡は、オリジナル技術開発の歴史と言っても過言ではありません。

今後もより一層、新しい技術を通じ、環境・社会における課題解決に継続的に取り組み、あらゆるステークホルダーから共感・信頼を得られる企業として、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

サステナビリティ委員会の体制図

「サステナビリティ委員会」は、その下部組織である「環境分科会」「人事分科会」で気候変動を含むサステナビリティへの対応について、検討・協議・戦略立案・実行計画の策定・目標作成したものを「サステナビリティ委員会」にて審議および進捗モニタリングを行い、取締役会に報告され、取締役会において当該報告内容に関する管理・監督を行っております。

マテリアリティ

マテリアリティの特定プロセス

2023年、当社は社長を委員長とするサステナビリティ委員会を新設いたしました。また、同委員会の直下に「環境分科会」「人事分科会」の2つの分科会を立ち上げ、それぞれのテーマに対し中長期的な視点に立った施策の立案と進捗管理を行っております。

2024年には、サステナビリティ経営を推進するため、新たにマテリアリティ特定プロジェクトメンバーを組織し、5つのマテリアリティを特定しました。今後も当社は責任ある行動と事業を通じた社会への貢献を心掛けていくとともに、上記の取組みを推進し、さらなる企業価値の向上を目指してまいります。

-

- ESG課題の抽出

-

マテリアリティを特定するにあたり、国際的なサステナビリティ・フレームワークやガイドラインとなる、GRIスタンダード、SASBスタンダード、SDGs、ISO26000、 TCFD、TNFD、グローバルリスク報告書、ESG評価機関の評価項目、などを踏まえて検討すべきESG課題を500項目以上抽出しました。

-

- ESG課題の重要度評価

-

マテリアリティを「企業経営において最も重要視すべきESG課題」と定義し、ステークホルダー視点・ビジネスモデルの自社評価・産業特性の考慮・リスクと機会、などの視点から重要度評価を行い、数あるESG課題から対応優先度の高い項目を抽出しました。

-

- 妥当性評価

-

さらに「事業インパクトおよび企業価値への影響度」と「社会およびステークホルダーへの影響度」の2つの視点からマッピングをし、当社にとっての重要度の高いESG課題を選定しました。さらに選定されたESG課題について妥当性の議論を行い、マテリアリティを絞り込みました。

-

- マテリアリティの決定

-

絞り込まれたマテリアリティ候補項目に対して、外部有識者およびマテリアリティ特定プロジェクトメンバーにて、議論を重ね最終案を作成しました。その後、サステナビリティ委員会で決議し、取締役会への報告を経て2024年5月にマテリアリティとして正式に取り決めました。

マテリアリティ 目指すべき姿(概要) 取り組みテーマ 社会を豊かにする

イノベーションの創出当社は「優秀な製品による社会への貢献」を経営理念として、社会のニーズに応えるために独創性のある技術を生み出すことに挑戦してきました。当社だからこそ実現できる品質・機能や環境性能など、社会を豊かにする技術開発への挑戦を続けます。 - 新たな価値を生む技術開発

- 人にやさしい製品開発

- 顧客満足度の向上

持続可能な

地球環境への貢献当社は環境対応を重要な経営課題の1つと捉え、事業活動における環境負荷低減はもちろんのこと、技術開発による持続可能な地球環境へ貢献します。 - CO₂排出量の削減

- 効率的なエネルギー利用

- 廃棄物の削減

- 環境配慮型製品の開発

働きがいのある

職場づくり当社は「安全はすべてに優先する」を基本理念としています。ゼロ災害の達成など、すべての従業員が安心して働ける職場環境をこれからも整備していきます。

また、従業員が高い目標とモチベーションを持ち、自律的に学べるよう、それらの実現に向けた制度設計、働き方、人材育成など、を推進していきます。- 安全で衛生的な職場環境の整備

- 多様な人材の採用と人材育成の強化

- 女性活躍の推進

- ワークライフバランスの推進

- 従業員エンゲージメントの強化

サプライチェーンの強化 サプライヤーを価値創造のパートナーとして考え、「信頼と理解に基づく共存・共栄」を目指しています。また、社会的な責任にも応えるため、サプライヤーの皆様と共に持続可能な調達を推進していきます。 - 持続可能な調達活動の強化

- サプライチェーン全体での品質向上

- 公正な取引の実践

責任ある組織体制の確立 これからもステークホルダーから信頼を勝ち取る企業であり続けるため、コーポレート・ガバナンス体制を充実させ、経営の健全性確保およびリスク管理体制の強化に努めます。 - 取締役会の実効性向上

- コンプライアンスの強化

- リスクの評価と対応

-

- 目標設定

-

今後は関連する各マテリアリティ項目の目標およびKPIを定め、サステナビリティ推進活動を行います。また、社会の変化に合わせてマテリアリティを定期的に議論して見直しながら、さらなる経営戦略との統合を行い、継続的な企業価値向上を果たしてまいります。

第三者意見

安藤 光展 氏

(一社)サステナビリティコミュニケーション協会・代表理事。法政大学・客員研究員。専門はサステナビリティ経営、サステナビリティ情報開示。著書は『未来ビジネス図解 SX&SDGs』(エムディエヌコーポーレーション)など多数。

加藤製作所は、建設機械メーカーのリーディングカンパニーであり、独創的な技術開発を強みとする企業です。本年度のマテリアリティ特定に有識者として参加し議論を重ねる中で印象に残ったのは経営理念「優秀な製品による社会への貢献」をトップからサステナビリティ委員会メンバーまで、マテリアリティの検討の軸としていたことです。そしてマテリアリティの特定において、その経営理念の実現を目指す「社会を豊かにするイノベーションの創出」という項目も取り入れ、事業を通じた新たな価値創造を目標に掲げました。今後は事業戦略とマテリアリティの融合を強め、よりステークホルダーに貢献するビジネスモデルへの移行が望まれます。

他には、事業に大きな影響を与える「サプライチェーンの強化」もマテリアリティとなりました。サプライチェーン管理は国内外の様々な要因からより不確実性が高まっており、経営課題として早急な対応が必要となっています。ビジネスモデルにおけるリスクと機会の両面があるサプライチェーン管理を通じて事業を確固たるものとし、より大きな価値創出に向けて展開できるでしょう。今後は、これらのマテリアリティ項目を形骸化させず実行に注力し、その高い技術力でさらなる新たな価値を生み出し、今まで以上に社会に貢献する企業となることを期待しています。

SDGsへの取り組み

当社は、「優秀な製品による社会への貢献」を企業理念に掲げ、さまざまな建設機械を通して、広く社会の基盤を支えるという重要な役割を果たすため、様々な課題に取り組んできました。

加藤製作所グループの取り組みにより社会の持続可能な発展に貢献していくことは、2030年までに地球全体で解決すべき国連の持続可能な開発目標SDGsの達成にも寄与すると考えています。

※SDGs(Sustainable Development Goals)は、2015年国連加盟193か国の全会一致で採択された「持続可能な開発目標」。2030年までに達成すべき17のゴール(目標)と169のターゲットで構成され、「誰一人取り残さない」という理念のもとこの目標を達成させるために、世界中の人々に参画が求められています。

当社のSDGs活動事例

製品を通じて

総合建機メーカーとして、さまざま分野でまちづくりに貢献しています。

- クレーン車・油圧ショベル・アースドリル

建物の建設や土木工事など都市基盤の整備に貢献

ラフテレーンクレーン

油圧ショベル

アースドリル

- クローラーキャリア・タワーヤーダー・フォワーダ

土砂や伐採した木材の運搬を安全かつ効率的に行い、作業の安全性向上や人手不足に貢献

クローラキャリア

林業機械

- 路面清掃車・万能吸引車

一般道路や工場の路面清掃や汚泥の吸引を通じて環境衛生の整備に貢献

万能吸引車

路面清掃車

地域社会と次世代へのつながり

工場の地元の小学生を招いての工場見学やインターンシップの受入れなど積極的に行っており、次世代育成で建設機械のファンを増やし、業界全体を盛り上げたいと考えています。

従業員への教育

人材育成方針のもと、あらゆる人材が活躍できるよう階層別教育などの研修制度の充実をはじめ環境整備に力を入れています。

環境配慮型製品で環境負荷低減に貢献

全世界でCO₂排出削減はテーマであり、弊社においても製品使用によるCO₂排出を減らすことを重要課題の一つとして、環境配慮型製品の研究開発を推進しています。

また、お客様や社会ニーズに求められる安全で使用しやすい製品を開発していきます。

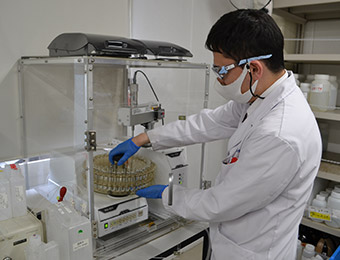

安全な水質環境整備への取り組み

加藤製作所グループである株式会社日本分析では、水道法およびビル管法(建築物衛生法)に基づき、水質の検査や分析を行っており、水質環境整備に貢献しています。

安全な職場づくり

事故や労働災害を未然に防止するために、各製造拠点において危険予知トレーニングの実施や茨城工場と群馬工場双方で合同安全パトロールを開催し、改善点などを提案し合う活動を半年に1度開催しています。